Artikel aktualisiert am 27.10.2022 Aktualisierung um einige neue Erkenntnisse

Digitalisierung einer Drehscheibe? Wer macht denn so was? Und warum willst du denn die Drehscheibe digitalisieren – das macht doch am meisten Spaß wenn man im Betriebswerk Hand anlegen muss? Funktioniert doch eh nie – viel zu ungenau! Riesenaufwand – würde ich nicht machen? Da musst du ja auch noch an der teuren Drehscheibe fräsen – da würde ich die Finger von lassen.

Wer sich für den folgenden Bericht interessiert: in Eisenbahnmagazin 10/22 habe ich dazu einen Artikel veröffentlicht. Hier die etwas detailliertere Darstellung

Vorgeschichte

Das waren so die typischen Aussagen die ich bekommen hatte als ich unter Moba-Kollegen erzählte das ich meine Drehscheibe digitalisieren will.

Vor allem brauchte ich eine neue Drehscheibe weil die uralte Fleischmann-Drehscheibe aus den 70er Jahren nur eine sehr „rudimentäre“ Steuerungsmöglichkeit hatte um die Gleise anzufahren – und automatisch schon gar nicht.

Also musste eine Digitalisierung her.

Wer eine Drehscheibe digitalisieren will oder wissen will wie man diese ansteuert und wie es trotzdem noch vorbildgetreu ausschaut, dem helfen die folgenden Zeilen hoffentlich.

Materialien und Aufwand

Vorneweg: Der Aufwand hält sich in Grenzen und sollte auch für Laien machbar sein. Für die hier gezeigten Arbeiten muss man ca. 20h an Aufwand investieren (wenn man die Fehler nicht macht die ich selbst gemacht habe :-)). Folgende Materiaien waren für die Arbeiten erforderlich:

- Fleischmann Drehscheibe Baujahr 2001 – bei E-Bay für 90€ ersteigert (die Drehscheibe hat noch Messinggleise)

- DSD2010 Drehscheibendecoder mit Lichtmodul

- 2 Anschlüsse auf einem Rückmeldemodul Littfinski GBM-8N mit Stromfühler für die Bühnenüberwachung

- RS232 nach USB Konverter (Anschluss PC Software)

- PC Software von Sven Brandt (kostenlos zum Download)

- Echtholzimitation und neues Bühnenhaus von Moebo

Es wurden keine speziellen Hilfsmittel verwendet. Lötkolben, Uhrmacherschraubenzieher, Decoderlitze und Zange etc. sollten in jedem Modellbahnerhaushalt vorhanden sein.

Digitale Drehscheiben

Wer sich das Angebot an s.g. 26m Drehscheiben1natürlich gibt es auch kleinere Scheiben, aber man will ja seine großen Dampfloks auch gedreht bekommen – und das klappt mit einer kleinen Bühne halt beim Besten Willen nicht 🙂. anschaut wird schnell feststellen das es hier nur ein sehr kleines Angebot gibt:

- Fleischmann und Märklin sind baugleich und in Deutschland mit am weitesten verbreitet

- Roco hat die neuere Scheibe – wobei zu beachten ist das Roco und Fleischmann inzwischen der gleichen Firmengruppe – der Modelleisenbahn Holding2http://www.modelleisenbahn-holding.com/de/brands/index.html – gehören.

- Hapo ist der Spezialist für Drehscheiben – hier gibt es auch Segmentscheiben, Sektionalscheiben und Schmalspurdrehscheiben

- Heljan3http://www.heljan.dk/shop/frontpage.html ist ein dänischer Hersteller und wird in Deutschland von verschiedenen Händlern angeboten

- Auch die britische Firma Peco liefert – in Deutschland über die Firma Weinert – Drehscheiben

Was ist eine digitale Drehscheibe überhaupt?

Wer seine Drehscheibe nur manuell steuert kann dies trotzdem digital machen. Auch meine alte Scheibe wurde mittels eines Decoders angesteuert. DCC Adresse #1 hat den Motor aktiviert, DCC Adresse #2 hat die Drehrichtung umgeschaltet, DCC Adresse #3 hat kontinuierlich weiter gedreht ohne am nächsten Gleis zu halten. Realisiert wurde das mittels zweier Relais und Funktionsdecoder. Solche Drehscheiben sind trotzdem in der Fachwelt keine digitalen Drehscheiben!

Problem: Der PC hat keine Ahnung darüber an welchem Gleis sich die Scheibe gerade befindet! Und natürlich kann ich nicht gezielt ein Gleis ansteuern sondern muss dies manuell machen indem ich schaue wo die Bühne gerade ist. Damit kann man nicht PC-gesteuert auf die Bühne oder in die Schuppengleise fahren! Grundsätzlich hat man in dem Moment ein Problem wo es nicht möglich ist gezielt ein Gleis über einen DCC Befehl gezielt anzufahren.

Gerade weil in Nächternhausen auch Züge im automatischen Betrieb enden und automatisch entkuppeln, wurden alle Loks (sofern sie denn beidseitig Kupplungen besitzen) Tender voraus von der anderen Seite angekoppelt. Vom Lärm der alten Fleischmannscheibe mal ganz abgesehen: Vorbildgerecht ist definitiv anders!

Digitale Decoder

Es gibt diverse Digitalsteuerungen für Drehscheiben – meine Wahl viel auf die DSD2010 von Sven Brandt. Gehört zwar zur teureren Variante, hat dafür aber auch mächtig viele Funktionen und im Nachhinein habe ich meine Entscheidung definitiv nicht bereut – aber davon später.

Der DSD2010 hat diverse – richtig coole – Funktionen wie:

- Beleuchtung des Bühnenhauses

- LED Blinklicht bei Bühnenbewegung

- Soundmodul mit echtem Drehscheibensound

- DCC oder MM Format mit Funktionen für 180° Drehung, Drehrichtung, Gleiswahl und Single Step

- Steuerungs- und Inbetriebnahmesoftware

- Langsame Beschleunigung und Ansteuerung der Zielgleise

- Komplexes und gut funktionierendes Motormanagement

Ich habe mich für die Variante ohne Sound entschieden, da ich mittels Traincontroller 4D Sound effektivere Möglichkeiten für stationären Sound habe. Wer diese Möglichkeit nicht hat sollte sich aber durchaus die Variante mit Soundmodul anschauen.

Nicht jede Drehscheibe lässt sich digitalisieren – ob und mit welchem Decoder es funktioniert lässt sich nur beim Hersteller klären!

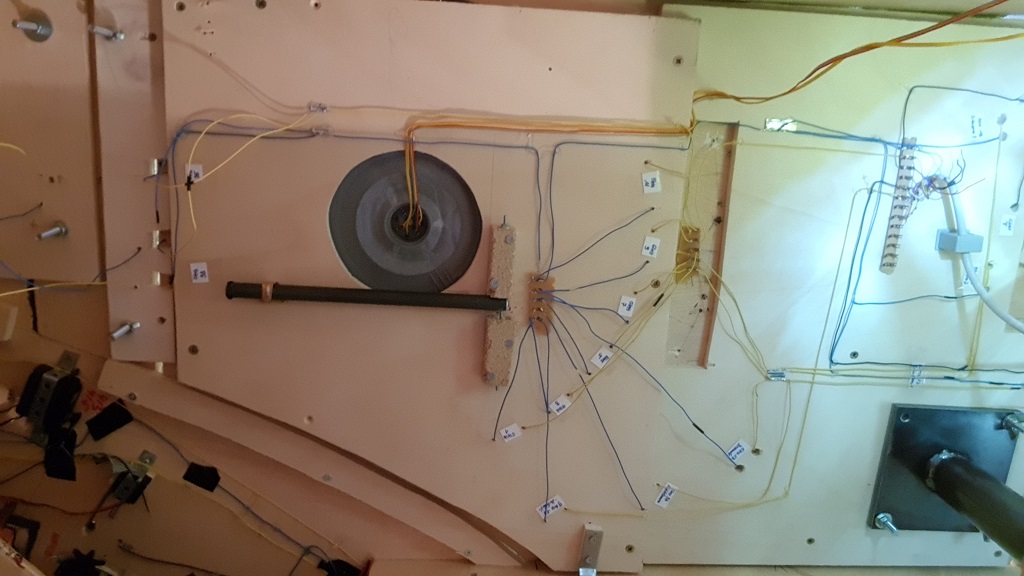

DSD2010 Decoder in Kürze

Beim DSD2010 handelt es sich um eine Lösung mit 2 Hauptplatinen: Eine Platine wird unter der Drehscheibenbühne platziert (die nennt sich deshalb „Bühne“), während die eigentliche Hauptplatine „Grube“ davon getrennt eingebaut werden muß. Ich würde aber empfehlen die Platine möglichst nah an ein S88-Bus bzw. einen S88-Strang4falls man z.B. mehrere S88-Busse einsetzt wie beim LDT HSI-11 welches ich in Nächternhausen verwende zu setzen. Es werden keine zusätzlichen Anschlusskabel verlegt – die Bühnenplatine kommuniziert mit der Grubenplatine über das vorhandene Drehscheibenkabel5das bei 2L Fahrern aus 5 Kabeln besteht.

Überhaupt habe ich mir im Vorfeld mehr Gedanken über den Decoder gemacht als nötig.

Ausbau der alten Scheibe

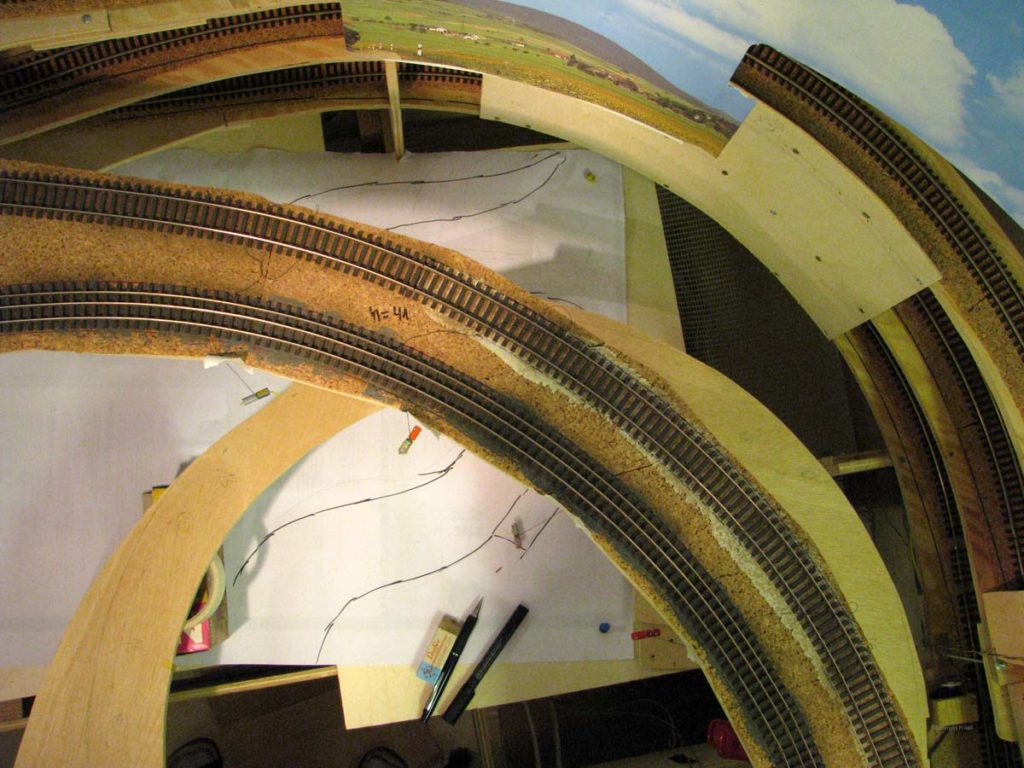

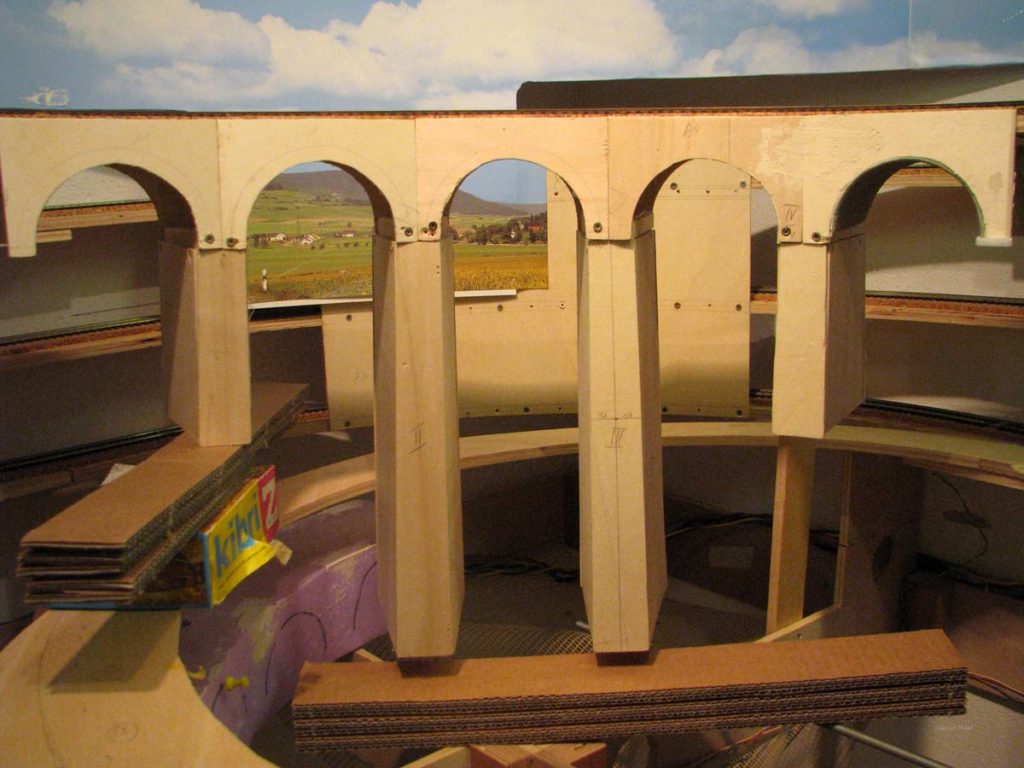

Solltet ihr je in die Verlegenheit kommen: Messt eure alte Bühne aus! Auch die alte Bühne war eine 26m Bühne – war aber in 2,5 cm kleiner im Durchmesser da es keine Auffahrtstutzen gibt.

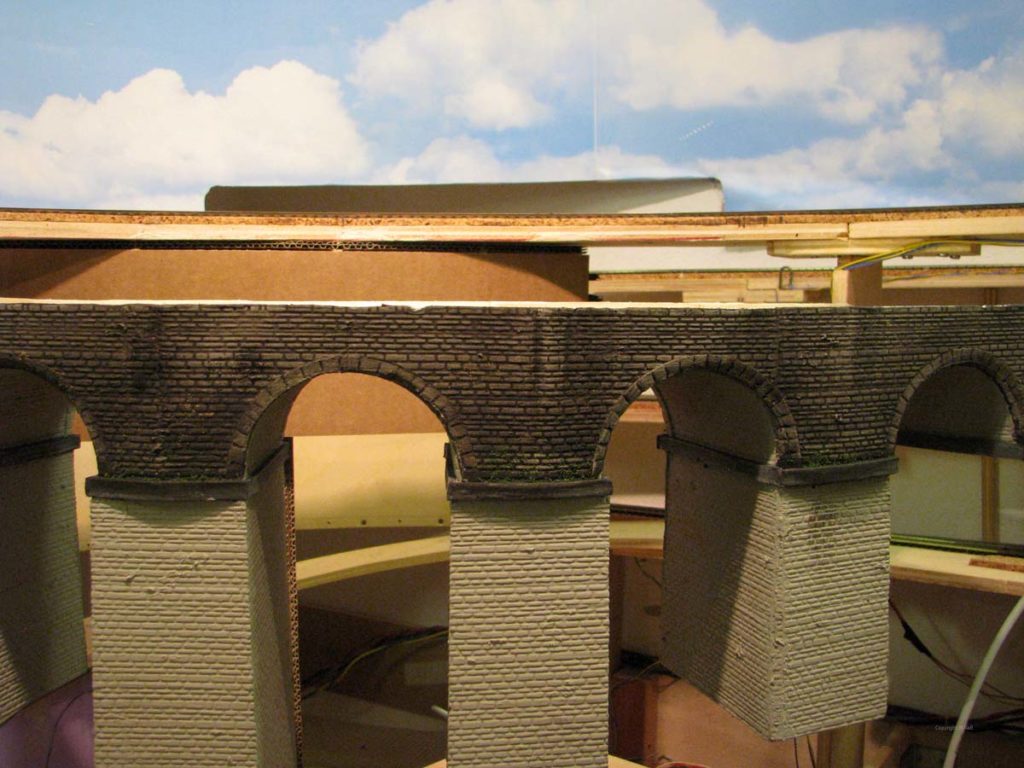

Da die alte Bühne 15° Abgängen hatte und die neue 7.5° gab es keine Probleme mit der Geometrie – die alten Gleisabgänge konnten also verbleiben. Hier mal wie das mit alter und neuer Bühne dann ausschaute:

Wie man deutlich sieht, ist für die neue Fleischmann-Drehscheibe ein deutlich größeres Loch erforderlich! Die Gleisabgänge wurden mit dem Dremel getrennt bevor die neue Scheibe eingepasst wurde.

Die neue Drehscheibe auf keinen Fall sofort nach dem Einpassen einbauen!

Denn jetzt geht es erst mal an die elektrischen Anschlüsse und die Patinierung.

Patinierung – eine Drehscheibe altern

Die Drehscheibe wird zwar später auch problemlos ohne Alterung funktionieren, aber mal ehrlich: Wer hat schon mal eine neu eingebaute Dampflokdrehscheibe gesehen? Man findet im Netz nicht mal Bilder davon!

Eine Drehscheibe wirkt erst dann wirklich gut, wenn man ihr die tägliche Arbeit und das Alter ansieht.

Aber es macht kein Sinn das Rad neu zu erfinden – und so habe ich die Bühne und die Grube nach den Anleitungen von Sebb – dessen tollen Videokanal ich nur empfehlen kann – gealtert.

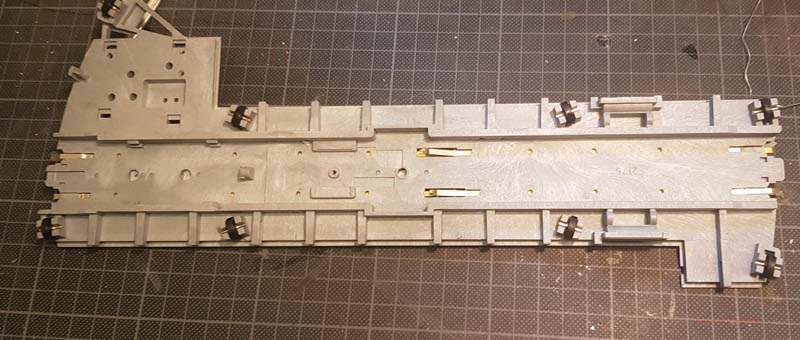

Die Bühne habe ich vor dem Patinieren ausgebaut und um die Technik beraubt (siehe dazu auch die Empfehlungen von Herrn Brandt zum Einbau des Decoders).

Ein paar Dinge habe ich dann aber doch anders gemacht als im Video dargestellt:

- Das Bühnenhaus wurde durch ein entsprechendes Modell von Moebo Lasercut ersetzt. Das Haus braucht fast keine weitere Alterung mehr – aber es sieht halt schon besser aus als das alte Original von Fleischmann. Von Moebo ist auch die Echtholzimitation auf der Bühne.

- Da Fleischmann früher Messingschienen verwendete die dann mit dem sonst bei mir genutzten Neusilber in ziemlichem Kontrast stehen, wurden die Abgänge alle abgelängt und mit eigenem Stromanschluß versehen – Schienenverbinder funktionieren hier nämlich nicht!

Sebb hat übrigens einige Empfehlungen zur verwendeten Alterungsfarbe gemacht. Daran muss man sich aber nicht sklavisch halten. Die Bühne hier wurde mit Vallejo-Farben gealtert.

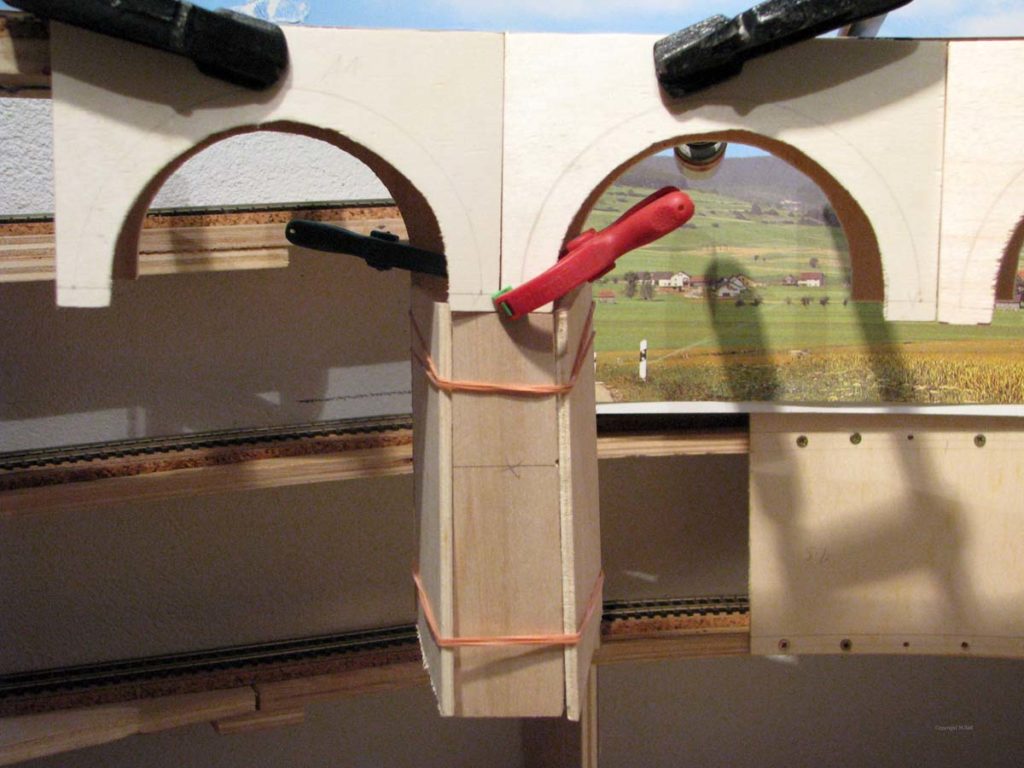

Umbau der Bühne

Keine Angst vor dem Umbau der Bühne – es war einfacher als gedacht. Herr Brandt hat eine sehr detaillierte Einbauanleitung der nur wenig hinzuzufügen ist. Anfangs war ich wirklich skeptisch, ob die Bühne wirklich punktgenau – und wir reden hier ja wirklich von Zehntel Millimetern – halten kann. Meine erste Beobachtung dazu hat mich auch nicht gerade in Begeisterung versetzt:

Aber es funktioniert tatsächlich – hier ein paar Tipps die ich nur empfehlen kann:

- Ladet euch die aktuelle Anleitung herunter! Im Netz kursieren diverse – teilweise veraltete – Anleitungen.

- Ich hatte eine vollständig bestückte Platine. Falls ihr die Platine in der unbestückten Variante bestellt habt, schaut auf der Homepage von Digital-Bahn vorbei: Dort ist eine detaillierte Anleitung wie man die korrekte Bestückung am Schluss überprüfen kann!

- Alle Arbeiten sollten an der ausgebauten Bühne stattfinden – die Grube sollte dabei möglichst auch ausgebaut sein – vor allem wenn diese nicht direkt erreichbar ist.

- Das Langloch für den Sensor erst mit einem Bohrer vorbohren und danach erst mit einem Fräser nachfräsen. Die Kanten mit einer Feile bearbeiten.

- Der Einbau des Sensors war bei mir etwas „knifflig“. Man muss genau die Platzierung prüfen und dann – wirklich vorsichtig – Sekundenkleber auf die Seiten geben. Am Besten nehmt ihr euch dazu einen Zahnstocher zur Hilfe um den Sekundenkleber auf die Seiten des Sensors aufzubringen. Und dann muss man wirklich genau platzieren damit Sensor und Empfänger durch das gefräste Loch durchschauen können.

- Nutzt die Chance das die Bühne ausgebaut ist und reinigt Schleifringe und Kontakten – ich nutze da entweder Kontaktspray oder Isopropylalkohol.

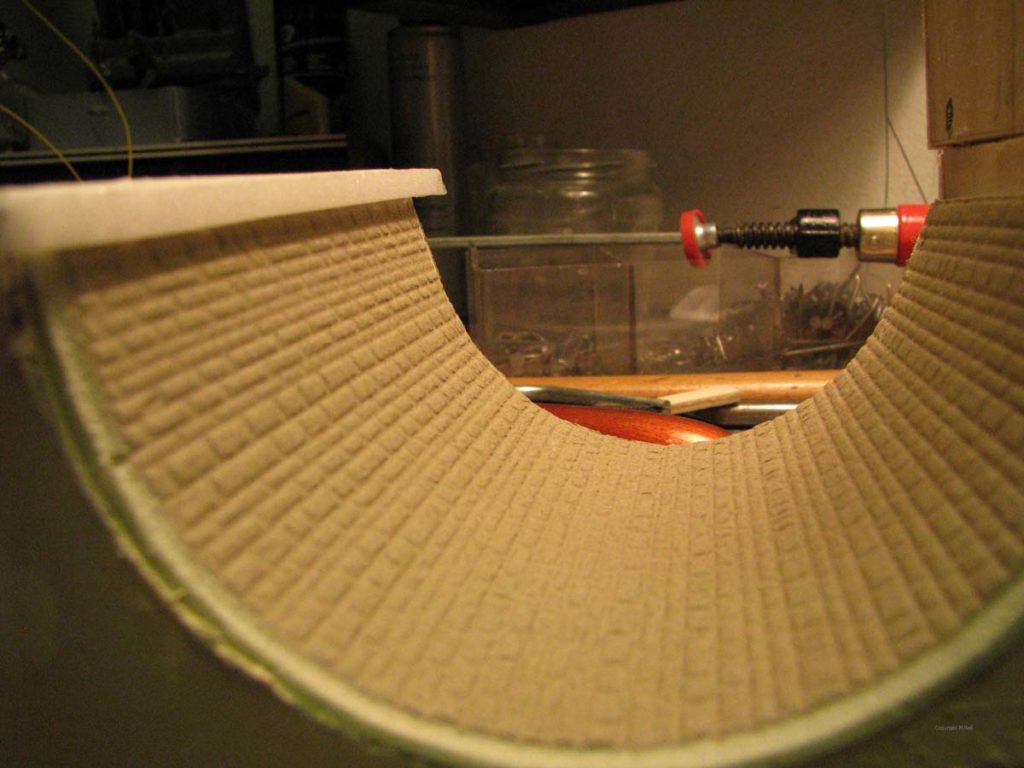

- Ein- und Ausbau der Bühne geht durchaus auch wenn man nur einen Bereich der Seitenauffahrten heraus nimmt. Aber: Dabei verkanntet man die Schleifringe sehr schnell weshalb ich davon abrate. Also bitte beide Seiten der Bühne entfernen und dann diese senkrecht (!) herausnehmen bzw. einsetzen. Links sieht man meine Bühne – auch das ich (um auf Höhe zu kommen) die Auffahrten mittels Korkstreifen und beidseitigem Klebeband unterlegt habe.

Hier sieht man die leere Bühne – bei dieser Gelegenheit empfiehlt sich die Patinierung der Bühne selbst – zwar sieht man nachher nicht viel davon, aber gerade die Seiten kann man jetzt einfach etwas blasser gestalten.

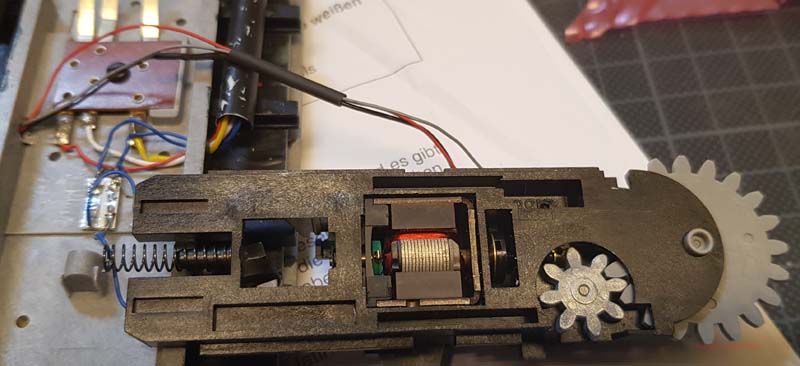

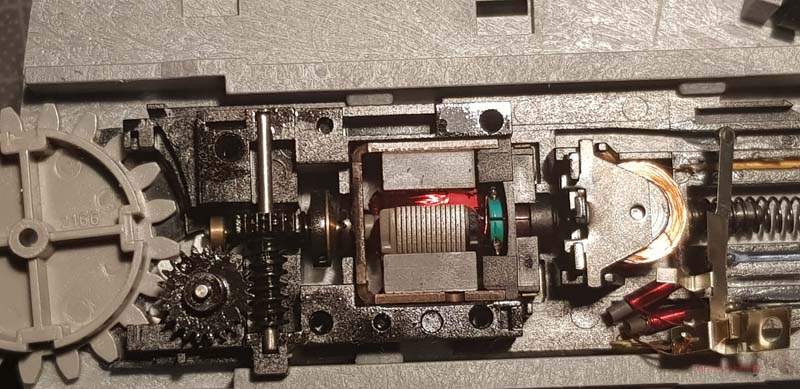

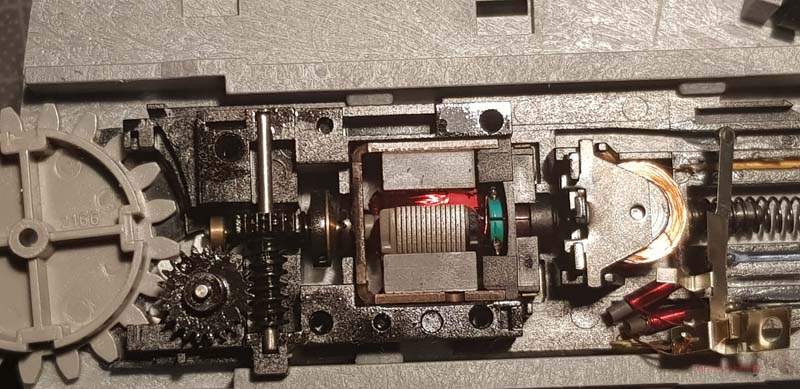

Der Umbau des Motors beinhaltet vor allem die Reduzierung des Motors um ganz wesentliche Teile – ich konnte das anfangs gar nicht glauben, aber schaut selbst:

Bitte lest euch auf jeden Fall die – wirklich sehr gute – Dokumentation des DSD2010 genauestens durch. Ich habe hier wirklich nur die Themen angesprochen die ich dort nicht gefunden hatte. Insbesondere die Einstellung des Motortyps mittels der „Direct Drive“ Funktion ist wirklich wichtig bevor die ersten Tests stattfinden.

Auf den Seiten von Digital-Bahn findet sich auch eine Beschreibung der verschiedenen Motortypen. Ich habe hier den schwächsten Kandidaten erwischt – trotzdem hatte ich bisher damit keine Probleme

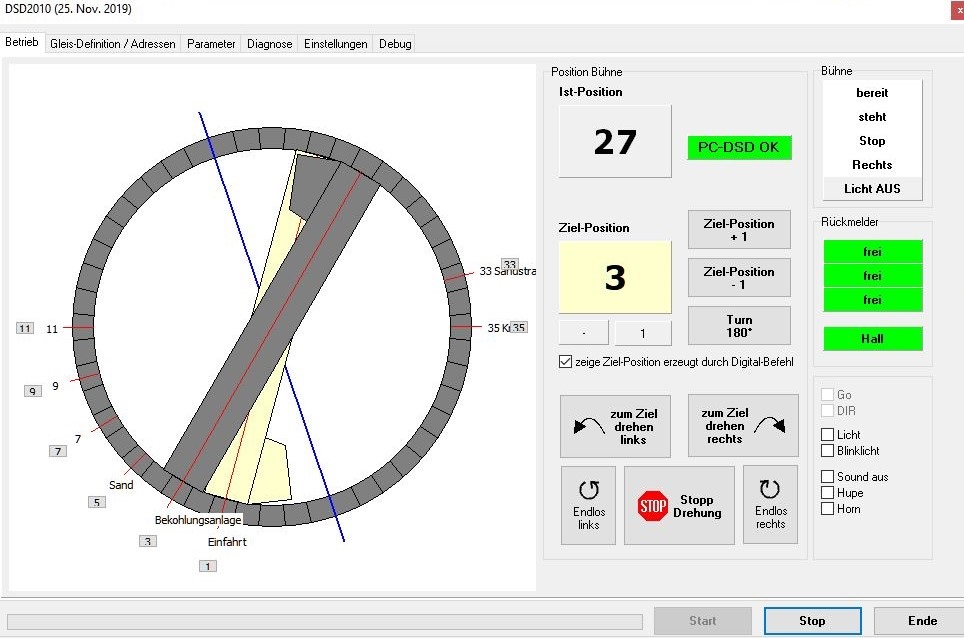

DSD2010 Steuerungssoftware

Bei Digital-Bahn gibt es eine kostenlose Steuerungssoftware zum Download. Ohne diese kann man die Bühne nicht einstellen – aber die Software kann auch zum Betrieb der Bühne dienen – und das sogar parallel zur Bedienung in Traincontroller.

Die Software ist richtig gut gemacht – so wird nicht nur die Stellung der Bühne und aller Parameter sehr deutlich dargestellt, auch die Information welche DCC Befehle gesendet worden sind kann man deutlich identifizieren.

Der Anschluss erfolgt über ein RS232 Kabel an den PC. Wer den USB nach RS232 Konverter von Digital-Bahn mitbestellt hat, der kann diesen Konverter auch direkt an das Board anschliessen und dann den USB Anschluss verlängern. Ein (relativ kurzes) USB Verlängerungskabel liegt bei. Ich würde aber empfehlen ein langes RS232 Kabel (Serielles Kabel DB9-Stecker / DB9-Buchse) zu verwenden da der Adapter sonst doch etwas wacklig auf der Grubenplatine sitzt und besser am USB Anschluß des PC befestigt wird.

Nutzt man eine PC Software zur Steuerung, so ist nach Einstellung die PC Anbindung nicht mehr erforderlich.

Die Nutzung des Programmes ist sehr detailliert beschrieben – daher erspare ich mir hier weitere Details.

Fehlermeldungen und Probleme

Ich kann hier nur Probleme aufführen die ich selber hatte und die nicht oder anders bei Herrn Brandt beschrieben sind. Bitte auf jeden Fall erst mal auf seiner Website nachsehen ob das Problem dort in der Dokumentation nicht vielleicht schon längst beschrieben ist. Die Fehlermeldungen in unten stehender Tabelle beziehen sich immer auf die Meldung im Steuerungsprogramm.

| Problem | Fehlermeldung | Lösung |

|---|---|---|

| Bühne bleibt während der Fahrt stehen | COM: Keine Verbindung zur Bühne | Verbindung des Königsstuhls mit der Bühne überprüfen – Am Besten du misst alle elektrischen Verbindungen durch. Die Kontaktbleche vorsichtig biegen – auch die können Probleme bereiten. Ein Reinigen der Schleifringe (s.o.) sollte in jedem Falle erfolgen. Eine andere Fehlerquelle war bei mir der zu geringe Anpressdruck der Scheibe. Hier musste der Sprengring zusätzlich unterlegt werden. |

| COM: Keine Verbindung zur Bühne | Die Bühne bleibt zwar nicht stehen, aber in der Steuerungssoftware taucht immer wieder diese Fehlermeldung auf. Auch hier sollte man – siehe oben – die Verbindung zwischen Königsstuhl und Bühne prüfen. | |

| Bühne bleibt während der Fahrt stehen | Leider verkantet die Bühne manchmal. Das erkennt ihr daran, das bei manueller Bewegung der Bühne an bestimmten Stellen die Bühne schwergängig ist. Hier half mir die Zufahrtsstutzen an besagter Stelle stärker nach außen zu biegen bzw. mittels Schraube zu sichern. | |

| Bühne fluchtet nicht | Das kann mehrere Ursachen haben – siehe daher Beschreibung (1) | |

| Manche Loks entgleisen bei Fahrt auf die Bühne | Hatte ich sogar nur bei einer Lok – genaue Analyse hat gezeigt, das wirklich nur 1/10 mm fehlte bei der Flucht der Bühne. Hier sind die über die Software verstellbaren Parameter dann wirklich zum Einsatz gekommen und haben das Problem gelöst. | |

| Manche Loks halten nicht rechtzeitig | Eines der häufigsten Probleme – was dagegen zu tun ist beschreibe ich weiter unten | |

| Rückmelder der Drehscheibenbühne reagiert zu spät | Dieses Problem hatte ich weil ich überwachte Abschnitte in den Gleisstutzen hatte und direkt anschliessend nicht überwachte Bereiche im Schuppengleis. Die nicht überwachten Bereiche müssen mittels Dioden das gleiche Referenzsignal erhalten wie der verwendete Stromfühler. Details sind in dem Beitrag gemäß 6http://www.digital-bahn.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=1292&sid=e6521817aa2ca457914c1287f5cede68 erklärt. | |

| Kurzschluss bei Bühnenbewegung | Nur ganz kurz gab es immer mal wieder einen Kurzschluss. Grund dafür war ein Gleisstutzen der nur einen Zehntel Millimeter zu weit in die Grube ragte. Gemerkt hatte ich das erst als die Bühne den Kurzschluss immer an der gleichen Stelle zeigte. | |

Anfängliches Stehenbleiben der Bühne war übrigens bei mir immer auf die Verbindung zwischen Bühne und Grubendecoder zurückzuführen. Bei meiner alten Bühne hatte ich da nie Probleme. Allerdings waren hier die Schleifringe auch wesentlich weiter auseinander als bei der Fleischmann/Märklinbühne. Erst nachdem ich die Schleifer weiter nach unten gebogen hatte als diese ursprünglich gebogen waren hat es damit keine Probleme mehr gegeben.

Dazu noch einen Trick: Haltet beim Einbau der Bühne einen Finger unter die Schleifer – so vermeidet man, das diese sich beim Einsetzen der Bühne bewegen (was dann wieder zu Kontaktproblemen führt).

(1) Bühne fluchtet nicht (siehe Bild links): Das hatte ich irgendwie andauernd! Aber der Motor lässt sich ganz leicht auch mit der Bühne bewegen und meistens hat das schon gereicht damit die Bühne danach wieder in die Flucht zurückkehrte.

In der Software des DSD2010 gibt es eine Einstellmöglichkeit um die Flucht zu optimieren, aber anfangs ging das auch nicht: Die Änderung der Einstellung hatte fast Null Effekt – hier war das Problem ein anderes:

Die Projektionsscheibe war zwar an 3 Stellen genau über dem Falz der Einrastung positioniert – nicht aber an der 4. Stelle! Hier fehlte nur 0,5 mm die der weiße Balken von der Rastmarke abwich (s. Bild). Eine neue Scheibe die sauber ausgeschnitten wurde (vor allem in der Mitte) löste das Problem.

Einstellungen

Es gibt diverse Einstellungen – und die selbsterklärenden bzw. die sehr gut im Handbuch beschriebenen will ich hier gar nicht aufzählen. Es gibt aber einige Einstellungen die einen vielleicht ins Grübeln bringen – insbesondere die 2L Fahrer. Daher hier mal einige Erläuterungen dazu

„Märklin-Modus“ bei 2L??

Wer 2L fährt liest über solche Passagen schnell mal hinweg. Was geht mich irgendein Märklin Modus an? So dachte ich auch und hab den Märklin-Modus bei der Konfiguration in der DSD2010-Software erst mal unberücksichtigt gelassen.

Aber: Mit dem Märklin-Modus ist ausnahmsweise mal nicht nur der Märklin-Fahrer gemeint, sondern bei diesem Modus handelt es sich um ein Verfahren (eher ein Protokoll) zur Steuerung von Drehscheiben welches Märklin entwickelt hat und welches die meisten Steuerungsprogramme auch verstehen.

Der Vorteil: Der Decoder hat nur noch eine Hauptadresse und alle Bewegungen wie „fahre auf kürzestem Wege zu Gleis 3“ werden von der Steuerungssoftware durchgeführt und müssen nicht mehr manuell eingegeben werden. Alle DCC (wohl auch die MM) Adressen zur Steuerung können wir vergessen weil diese Teil des Steuerungsprotokolls sind.

Mit dem Märklin-Modus hat man somit schnell ein Erfolgserlebnis und muss nicht mühsam der Steuerungssoftware mitteilen wie Gleis1 bis Gleis 48 denn bitte anzusteuern sind und mit welchen Adressen.

S88 Bus – wozu denn das?

Das mit dem S88 Bus hatte ich anfangs überhaupt nicht begriffen weil an allen Stellen immer wieder von einem Masse-Sensor die Rede ist.7man merkt an mehreren Stellen, das die Lösung 3L/Märklin-orientiert entwickelt worden war. Und bei 2L-Bahnen gibt es keinen Masse-Sensor, sondern nur Strom-Sensoren. Herr Brandt empfiehlt entweder ein Umbau des Bühnendecoders oder einen externen Strom-Sensor anzuschließen.

Fälschlicherweise ging ich daher davon aus, das man überhaupt keinen S88 Bus am DSD2010 anschließen muss, da ich ja eh den Stromsensor extern ansteuere – denn einen zusätzlichen Umbau des Decoders wollte ich mir dann auch nicht zutrauen.

Aber: Es macht natürlich vollständig Sinn den S88-Bus auch anzuschließen! Auch wenn wir die Rückmeldesignale nicht auswerten, der Decoder kann hiermit wichtige Informationen an den PC zurückmelden die im 2L-Betrieb sogar zwingend erforderlich sind wenn man automatische Zugfahrten über die Bühne steuern will.

Ein Beispiel: Über den S88 wird zurückgemeldet das die Bühne die Zielposition final erreicht hat. Erst jetzt kann eine laufende Zugfahrt die Bühne befahren.

S88 Meldungssignale

Wenn ein PC die Bühne steuert, dann sollte er wissen wann die Bühne auch am jeweiligen Gleis steht bzw. wo sie aktuell steht.

Die Kenntnis von Zielgleis und aktuellem Gleis verhindert, das die Lok das Fahrsignal erhält bevor die Bühne tatsächlich auch in der richtigen Position steht!

Soll z.B. der Schuppen in Gleis 9 angefahren werden und die Bühne steht in Gleis 1, so muss der PC dem DSD2010 die Information mitteilen: Fahr mal bitte auf Gleis 9. Und er muss wissen wo die Bühne steht weil es vielleicht effektiver ist rechts herum zu drehen als links herum.

Mit der Information über die aktuelle Bühnenposition kann man aber noch viel mehr anstellen! Dazu findet ihr im Kapitel zu Traincontroller einige Ideen.

Aufbau S88

Ursprünglich ging man bei der Entwicklung von S88 davon aus, das ein S88 Modul immer 16 Meldeeingänge beinhaltet. Tatsächlich gibt es aber auch „halbe“ Module mit nur 8 Eingängen.

Der DSD2010 macht da keine Ausnahme – ist aber doch das erste Modul welches ich gesehen habe, bei dem man die Anzahl an Ausgängen selbst konfigurieren kann! Wie dies funktioniert steht in der Beschreibung. Am sinnvollsten halte ich dabei die Konfiguration mit 16 Meldefunktionen die sich wie folgt darstellen:

| Adresse Melder | Information |

|---|---|

| 1 | Sobald die Bühne aktiv ist – also auch wenn der Sound noch läuft usw. – ist dieser Melder aktiv. Wichtig: Der Decoder nimmt keine anderen Befehle an so lange wie dieser Melder aktiv ist. |

| 2 | Der Hall Sensor ist aktiv – die Information habe ich aber nur zum Einstellen des Hall Sensors verwendet und nicht in der Steuerungssoftwareür 2L uninteressant – hier würde sich ein vorderer Massemelder melden |

| 3 | für 2L uninteressant – hier würde sich ein mittlerer Massemelder melden |

| 4 | für 2L uninteressant – hier würde sich ein hinterer Massemelder melden |

| 5 | für 2L uninteressant – hier würde sich ein hinterer Massemelder melden |

| 6 | Die Bühne ist in Bewegung. Eigentlich fast identisch mit Adresse 1 – nur das Melder 1 schon vorher anspringt. Während Melder 6 aktiv ist sollte man die Lok nicht mehr bewegen! |

| 7 | Der wichtigste Melder: Sobald die Bühne fertig ist mit einer Befehlsabfolge, so wird dieser Melder aktiv. Erst jetzt können neue Befehle erfolgen bzw. die Lok die Bühne verlassen. In der Steuerungssoftware dient dieser Melder auch als Positionsmelder der mitteilt das die Zielposition erreicht wurde. |

| 8 | für den hier eingestellten Modus nicht relevant |

| 9 | \[P_{9} \text{ Position der Bühne – Bit 0} \] |

| 10 | \[P_{10} \text{ Position der Bühne – Bit 1 } \] |

| 11 | \[P_{11} \text{ Position der Bühne – Bit 2 } \] |

| 12 | \[P_{12} \text{ Position der Bühne – Bit 3 } \] |

| 13 | \[P_{13} \text{ Position der Bühne – Bit 4 } \] |

| 14 | \[P_{14} \text{ Position der Bühne – Bit 5 } \] |

| 15 | \[P_{15} \text{ Position der Bühne – Bit 6 } \] |

| 16 | \[P_{16} \text{ Position der Bühne – Bit 7 } \] |

Die Position ist binär codiert (BCD Code). Die reale Position eines aktuellen Gleises errechnet sich wie folgt:

Eine typische Drehscheibe hat 48 Gleisabgänge – deshalb benötigen wir die Bits 15 und 16 auch nicht.

Daneben gibt es noch die Möglichkeit Fehlerstati auszulesen oder die aktuelle Gleisfunktion dezimal darzustellen – entsprechend benötigt man mehr S88 Ausgänge.

Aber die Fehler findet man auch detailliert in der DSD2010 Software und im Fehlerfalle sollte man eh die RS232 Schnittstelle am PC anschliessen. Und eine Steuerungssoftware mit der man keine Binärdaten berechnen kann ist ihr Geld nicht wert.

Hall Sensor

Da meine Bühne im hintersten Eck der Anlage platziert ist und die Bühne nur mit einigem Aufwand manuell bewegt werden kann, habe ich mich für die Variante mit Hall-Sensor entschieden. Bei dieser Verfahrensweise erkennt ein entsprechendes elektronisches Bauteil (der Hall-Sensor) ein magnetisches Feld. Das magnetische Feld wird mittels eines Magneten erzeugt welcher unter der Bühne die Position des Referenzgleises 1 bestimmt.

Die Positionierung des Hall-Sensors kann etwas aufwändig werden. Netterweise ist im Lieferumfang ein sehr leistungsfähiger NeoDym Magnet – nur hält der halt leider nicht auf Kunststoff 🙁

Ich habe mir deshalb ein dünnes Stück Metall auf die Gegenseite gelegt und konnte so wenigstens erkennen wo der Magnet denn gerade auf der Unterseite liegt8außerdem hält jetzt auch der Magnet ohne ihn gleich festkleben zu müssen. Ob der Hall Sensor jetzt genau drüber zum stehen kommt erkennt man wenn man den S88 Bus anschließt.

Nachdem ich den Sensor – vermeintlich – richtig positioniert hatte, die Bühne eingebaut war und der Magnet wirklich dauerhaft festgeklebt war, hatte ich beim späteren finalen Einbau und Verdrahten dann aber doch das Problem, das die Bühne das Referenzgleis 1 (von 48) beim Anfahren von Gleis 2 als Gleis 2 identifizierte während es bei Anfahrt von Gleis 48 richtig als Gleis 1 identifiziert wurde.

Dieses Problem lies sich allerdings einfach lösen, indem man den unter der Bühne angebrachten Sensor mit einem Schraubenzieher o.ä. ganz leicht zur Seite biegt. Wir reden hier wirklich nur von wenigen Millimetern die der Sensor zu früh ausgelöst hatte.

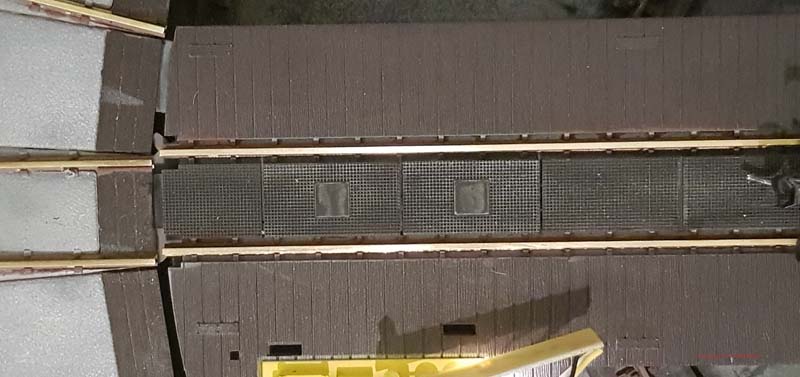

Verkabelung

Obwohl meine Bühne insgesamt 8 Abgangsgleise hat, verwende ich nur insgesamt 3 Stromsensoren. Auf dem unten stehenden Bild kann man gut erkennen, das die Anschlußstutzen alle auf einen Sensor gelegt sind – Ausnahme sind Gleise die sich gegenüberliegen. Hier kommt ein 2. Sensor zum Einsatz. Der 3. Sensor wird für die Bühne selbst verwendet und an dem Grubendecoder angeschlossen.

Da kommen wir zu einem Thema welches mich schon seit Beginn der Beschäftigung mit dem Thema Modelleisenbahn geärgert hat: Kein Hersteller erzählt einem die technischen Basics! So ist es bei den meisten Boostern und Zentralen möglich diese alle auf einen gemeinsamen Rückleiter zu schalten. Dadurch reduziert sich der Verkabelungsaufwand natürlich enorm. Wichtig: Der Digitalstrom – also der Ausgang nach den Boostertrafos darf nur so verkabelt werden – nicht aber die Trafos die zur Bereitstellung des Digitalstroms dienen!

S88 Stromsensoren

Stromsensoren verwenden wir damit der PC weiss, ob ein Gleis belegt ist oder nicht – und damit die Loks zentimetergenau auf der Bühne halten.

Ohne Stromsensoren ist eine automatische Steuerung der Bühne nicht möglich

Es gibt diverse Hinweise – auch von Herrn Brandt – das Stromsensoren ein Problem sind, weil die Loks an unterschiedlichen Stellen den Sensor auslösen – je nachdem ob die erste Achse oder erst die dritte Achse den Sensor auslöst. Eine Lok die 29cm lang ist hat auf einer 31cm Bühne dann wirklich punktgenau zu halten.

Aber was soll ich mit einer digitalen Drehscheibe anfangen die ich nicht auch vom PC gesteuert automatisch befahren werden kann. Schaut mal auf den Link ganz am Schluß

Da zeige ich meine aktuelle Bühne als Video – und wie man dort sieht halten auch alle langen Loks problemlos mittig.

Detaillierung

Nachdem die Bühne fertig war, die Steuerung getestet war und alle Bühnengleise befahren wurden und auch die ersten Zugfahrten in Traincontroller ohne Probleme funktionierten konnte es endlich an die Detaillierung der Bühne gehen.

Digital Steuerung – geht das denn jetzt?

Ihr habt es also echt geschafft bis hierhin mitzulesen! Aber jetzt kommt ja auch eigentlich erst die Erläuterung was der ganze Aufwand gebracht hat.

Und daher die Frage: Funktioniert das jetzt eigentlich mit der digitalen Steuerung?

„Ja, aber“ wäre eigentlich die richtige Antwort. Um es vorwegzunehmen: Nur das Einmessen alleine und die niedrige Geschwindigkeit hat es auch nicht gebracht. Es gibt Loks in meinem Fuhrpark die erst dann richtig auf der Bühne halten wenn der Motor warm ist d.h. die Loks mindestens eine Ehrenrunde auf der Anlage vorher gedreht haben. 4 von 6 der langen Loks haben keine Probleme9kurze Loks haben sowieso kein Problem.

Entgegen den Empfehlungen habe ich nur einen Stromsensor auf der Bühne – mehrfache Trennung nutzt hier nämlich nicht. Stattdessen sollte das Einmessen und natürlich die Länge der Loks in der Software eingestellt sein.

Damit meine 2 Problemkandidaten dann auch noch auf die Bühne fahren können habe ich am Ende der Bühne (also auf dem der Haupteinfahrt gegenüber liegenden „Festland“) einen IR Melder eingebaut. Dieser hat einen Empfangsbereich von ca. 10cm und kann damit auch problemlos eine Lok stoppen die dem Bühnenende zu nahe kommen sollte.

Grundsätzlich ist natürlich auch die Verwendung einer leistungsfähigen Steuerungssoftware – wie Traincontroller – erforderlich. Davon abgesehen gilt folgendes:

- Schienen sollten absolut plan verlegt sein – wer genau auf meine Scheibe schaut wird feststellen das ich an einigen Stellen kleine Schrauben in die Anschlussstutzen gedreht habe um die Höhe optimal zu justieren.

- Vermeiden sie Kurven vor der Einfahrt auf die Bühne – dummerweise ist in Nächternhausen genau das Einfahrtsgleis in einer (leichten) Kurve. Eine 50er von Trix verkantet hier leicht und setzt deshalb langsamer auf die Bühne. In der Folge wird sie später vom Stromsensor erkannt und hält zu früh an sodaß noch eine Achse auf den Anschlussstutzen ragt 👿

- Nicht überwachte Anschlussgleise müssen mittels Dioden angeschlossen werden. Sonst überbrückt nämlich gerade eine lange Lok die Verbindung zwischen nicht überwachtem und überwachtem Bereich sodaß der Stromsensor erst meldet wenn die Lok vollständig im überwachten Bereich angekommen ist – ein Fahren über das Ziel hinaus ist damit vorprogrammiert10wer sich für die Details interessiert dem empfehle ich den Link in obiger Tabelle der Probleme.

- Nur Loks die eine einwandfreie Meldung erzeugen werden auch mittig auf der Bühne zentimetergenau halten können. Manchmal sind gerade die ersten bzw. letzten Achsen aber mit Haftreifen versehen die nur sporadisch wirklich eine Meldung verursachen. In solchen Fällen hilft nur die Stromabnahme dieser Haftreifen zu entfernen – gerade lange Tenderloks haben in der Regel genug Abnahmepunkte übrig. Und bei den kleinen Loks haben wir das Problem nicht.

- Einwandfreie Meldung bedeutet auch: Saubere Schienen und saubere Räder. Ich reinige meine Räder der Loks nach ca. 40h Betrieb – auch hier teilt mir der PC mit wenn die nächste „Inspektion“ fällig ist.

- Jede Lok und jeder Motor verhält sich anders. Deshalb werden die Loks in den verwendeten Steuerungsprogrammen eingemessen. Dieses Einmessen sollte mit größtmöglicher Sorgfalt erfolgen. Messen sie danach das Kriechverhalten auf einer 30cm langen Teststrecke und passen sie gegebenenfalls das Bremsverhalten an (in Traincontroller ist dies eine Funktion im Einmessvorgang).

- Zur Sicherheit können sie gegenüber dem Einfahrtsgleis mit einem IR Melder ausstatten. (Vielleicht schaffe ich es irgendwann einmal einen Bericht zu IR Meldern zu machen). Diesen kann man auch gut in einem Busch oder – wie bei mir in einem Prellbock verstecken. In Nächternhausen habe ich den IR Melder da ich den oberen Punkt mit den geraden Zufahrtsgleisen leider nicht einhalten konnte.

Und dann ist natürlich noch das Wichtigste – die richtige Programmierung:

Steuerung mittels Traincontroller

Anfangs hatte ich nur Probleme damit! Der Grund war mein fehlendes Wissen über den Märklin Modus der Drehscheibe – auch war mir unklar warum die Scheibe die Adresse 225 (default) haben sollte wenn doch damit nur das Licht eingeschaltet wird?

Also habe ich mühsam alle Gleise mit Makros versehen – aber man sollte die Dokumentation halt genau lesen 😈

Wenn der DSD2010 auf Märklin Modus gestellt ist, so ist in Traincontroller lediglich die Basisadresse einzustellen und als Drehscheibentyp „Märklin digital“. Und das bei einer Fleischmann Drehscheibe!

Wichtig ist dabei noch, das der Melder für die Positionsüberwachung bei Traincontroller dem Melder für die Beendigung der Bühnenbewegung beim DSD2010 entspricht.

Die Geschwindigkeit der Bühne sollte maximal 10km/h betragen – das ist nicht nur vorbildgetreu, sondern hat auch den Vorteil, das die Loks wirklich punktgenau mittig auf der Bühne halten. Eine wichtige Voraussetzung bei punktgenauem Halten ist für Traincontroller das 100%ige Einmessen der Loks (das ist an anderer Stelle im Freiwald Forum beschrieben).

- Den Melder auf der Bühne mit Memory beim Ausschalten versehen.

- Den Haltmelder mittels Formel berechnen. Halt ab Zugspitze mittels: halbe Länge der Bühne + (Loklänge / 2). Versuche mit mittigem Bremsen funktionieren bei langen Loks schlechter.

- Den Bremsmelder ebenfalls mit Formel (s.o.) berechnen

- Loks vorher einmessen

- Eine Lok liess sich beim besten Willen nicht überzeugen mittig aufzufahren. Der Grund dafür lag in der speziellen Stromaufnahme der Lok – einer BR50 von Trix. Hier wird nur an den 4 Achsen des Tenders der Strom abgenommen – die Lok selbst hat nur Massekontakt. Das führt aber trotzdem dazu das der Melder meldet! Ich habe dann einfach den Massekontakt vom Gehäuse gekappt – die Lok läuft auch mit 8 Abnahmepunkten noch gut.

- Räder säubern. Wenn der Kontaktpunkt nicht stimmt hilft nur noch die „Notbremsung“ – siehe die Beschreibung weiter unten.

Mit obigen Einstellungen hat es fast immer funktioniert! Allerdings halt leider nur fast 🙁 Zu oft sind halt doch die vorderen Räder verdreckt und auf einer 30cm Bühne ist bei einer Lokomotive mit 26 cm Länge halt gerade noch hinten und vorne 2cm Platz!

Die Konfiguration in Traincontroller ist aber ein eigenständiger Beitrag – falls ihr Interesse daran habt hinterlasst doch einfach einen Kommentar zu diesem Beitrag. Bis dahin kann ich auch empfehlen mal in den Downloadbereich zu schauen – dort findet sich die aktuelle Version meiner TC Datei mit der konfigurierten Drehscheibe.

Da für mich die Drehung der Loks um 180° vornehmliches Ziel der automatischen Steuerung war und ich in jedem Falle sicher gehen will das diese wirklich funktioniert habe ich noch 2 „Sicherungen“ eingebaut:

Die Notbremsung

Um sicher zu gehen, das Loks wirklich garantiert auf der Bühne halten habe ich am Aussenrand der Bühne einen IR Sensor fixiert.

Die Sperre

Da ich nur die Auffahrstutzen mit Meldern versehen habe, werden diese auch nur aktiviert wenn eine Lok auf die Bühne zufährt. Auch im Regelbetrieb wird nie eine Lok so nah an der Grube zum Halten kommen. Diese Stutzen kann man auch dazu verwenden um zu vermeiden das eine Lok die doch mal zu früh zum Stehen kommt dann die Bühne in Gang setzt. Die Folgen kann sich jeder selbst ausmalen

Zum Schluß

Wahnsinn wenn ihr es bis hierher ausgehalten habt! Ich hoffe diese Informationen sind für alle diejenigen die planen eine Drehscheibe zu digitalisieren in irgendeiner Weise hilfreich. Nutzt doch bitte das Kommentarfeld wenn ihr was damit anfangen könnt, oder wenn ihr noch Fragen habt oder weitere Anregungen.

Hier dann noch mal ein kleines Video welches ich erstellt habe um zu zeigen was ich mit der Digitalisierung erreicht habe und wozu ich die digitale Steuerung vornehmlich verwende.

Thats it!

All denen die jetzt meinen das man eine Drehscheibe doch eh‘ nur manuell ansteuern sollte: Auch das ist nach wie vor möglich und wird auch rege genutzt – aber gerade bei Endbahnhöfen oder – wie in Nächternhausen – beim Ende einer Nebenstrecke, kann eine Digitalisierung den Spielbetrieb massiv erhöhen.

Views: 0